![]()

|

Accueil Historique - Organisation - Implantation -Pelotons frontières Missions des pelotons frontières - Gardes frontaliers - Eté 39 - Eté 40 - Les hommes -liens/Sources

|

|

HISTORIQUE

|

|

Naissance d'une force militaire spécialement formée pour le maintien de l'ordre

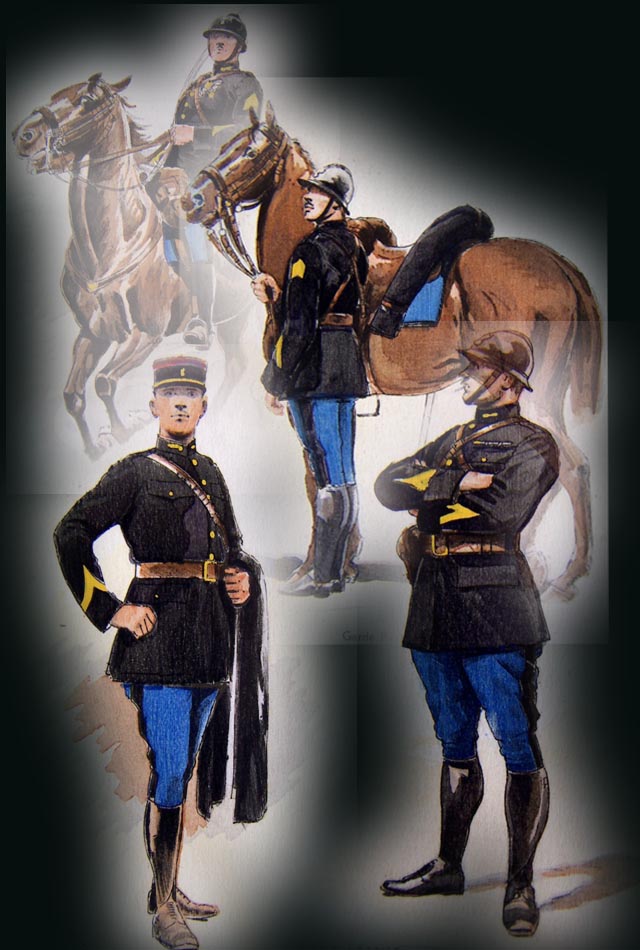

Des pelotons mobiles de gendarmerie à la garde républicaine mobile....

Au lendemain de l'armistice de 1918 les mouvements sociaux se multiplient et placent le gouvernement dans l'impossibilité morale d'engager pour maintenir l'ordre une armée formée d'hommes jeunes sans formation spéciale et qui durant les quatre années de guerre avait symbolisé l'union du pays.

Repris par le colonel Plique, directeur de la Gendarmerie, le projet de création de 87 pelotons de gendarmerie débouche sur la Loi du 22 juillet 1921 prévoyant les crédits pour la création de 111 pelotons mobiles de gendarmerie dont 3/4 à cheval.

La même Loi crée également un état-major particulier de 28 officiers pour diriger ces nouvelles unités.

A l'effectif de 60 hommes en région parisienne et de 40 en province les pelotons mobiles de gendarmerie sont articulés en quatre brigades de 10 hommes et rattachés à une compagnie de gendarmerie départementale pour la renforcer, en dehors du maintien de l'ordre, dans le cadre du service spécial.

En raison du manque de casernements adaptés aux conditions d'installation des personnels et des familles la réalisation de ces unités s'échelonne progressivement passant de 17 pelotons en 1922 à 144 en 1927.

A partir de 1926, les pelotons mobiles de gendarmerie reçoivent la mission de former les nouveaux admis en gendarmerie.

Vers une nouvelle subdivision de l'Arme de la gendarmerie.

Le décret du 10 septembre 1926 modifie l'appellation de " peloton mobile de la gendarmerie " en celle de "garde républicaine mobile."

En 1935, et bien que le décret du 23 ocotobre 1935 ait fixé les effectifs à 20 000 hommes la garde républicaine mobile ne comprend que 10 légions avec 11 400 hommes réalisés.

A la veille de la seconde guerre mondiale la garde républicaine mobile parviendra à aligner 175 compagnies sur les 200 prévues au budget, soit environ 21 000 hommes en 15 légions (dont une d'Algérie) et 57 groupes (dont trois d'Algérie)

Dès le 26 août 1939 la GRM fournit de nombreux officiers et 6 000 gardes titulaires du brevet de chef de section aux unités combattantes, groupes de reconnaissance de Corps d'armée ou de divisions d'infanterie, bataillons d'Afrique, bataillons de mitrailleurs. Seize unités motorisées assurent la couverture frontalière du Nord et de l'Est du pays. Cf notamment le cas du PM 517 de Halstroff

Le 1er février 1940, il est procédé à une nouvelle numérotation des Légions de la GRM, avec une réduction de la plupart des compagnies à 3 pelotons. Lors de la bataille de France en mai et juin 1940 de nombreux militaires de la GRM tombent au Champ d'Honneur ou sont blessés ou capturés par l'ennemi après s'être battus jusqu'à la dernière limite comme du reste le 45° Bataillon de chars légers de la gendarmerie engagé en unité constitué au sein de la 3° DC. Présent à Stonne le 45° bataillon se signale durant 4 jours de combats acharnés contre le régiment d'élite ""Gross-deutchland"". Reconstitué après avoir eu 40 chars sur 45 hors de combat et rengagé à Tannay il détruit le 102° IR lors d'une contre-attaque blindée. Recomplété à nouveau il combat dans la région de Perthes jusqu'à encerclement par une Panzer division à Tavernay; le 45° Bataillon dénombre 30 tués, 4 disparus, 59 blessés et dénombre la perte de tous ses chars. Le commandant d'unité et les équipages rescapés sont emmenés en captivité. En Moselle, l'histoire de la GRM et celle de la gendarmerie départementale s'achève le 14/6/1940 et cinq mois plus tard le décret du 17 novembre sépare définitivement la GRM de la Gendarmerie

Toutes les unités de la zone Nord sont dissoutes et une partie des effectifs la GRM passe dans la gendarmerie départementale.

Ramenée à 6 000 hommes, la Garde Républicainee Mobile, reçoit l'appellation de "Garde" et forme 6 régiments en zone libre.

A partir d'Août 1941 les militaires de la gendarmerie internés dans les Oflag et Stalag sont placés en congé d'armistice pour servir obligatoirement en zone occupée dans la gendarmerie départementale ou la Garde.

Nombreux sont ceux qui participent activement à la Résistance avec leurs camarades ayant repris leurs fonctions depuis juillet 1940 et nombreux, sont ceux qui de ce fait, sont déportés en Allemagne ou exécutés en France.

En 1942, la "Garde " passe successivement pour l'emploi sous l'autorité du secrétaire d’état à la Police puis sous celle du Ministère de l'Intérieur en 1943 et en 1944 sous l'appellation de " Garde Républicaine " sous l'autorité du ministère de la guerre.

Dès 1942, le 8° régiment de la Garde stationné en Tunisie avec ses 6 escadrons renforcés par les escadrons 3,5,9,11 et 12 du 7° régiment de la garde stationné en Algérie, participent activement à la campagne contre l'Afrika Korps.

Comme en septembre 1939 les unités de la Garde d'Afrique fournissent de nombreux cadres pour la réorganisation de l'armée française. Bon nombre entrent à Rome en 1944 avec le corps expéditionnaire français du général Juin et d'autres vont jusqu'en Allemagne dans les rangs de la 1ère armée française "Rhin et Danube" de Lattre de Tassigny. En 1944, des unités entières rejoignent le maquis et plusieurs escadrons constitués en groupements de combat (Groupement Daucourt et Groupement Thiolet) participent aux combats de la Libération au sein de la 1ère Armée française. En 1945, la Garde Républicaine réintègre la Gendarmerie avec 9 légions, 19 groupes et 76 escadrons et en 1954 la prend le nom de "Gendarmerie Mobile". ****

|

||

|

Copyright(c) Roland

Gautier 2009

Garde Républicaine Mobile de Moselle

. Tous droits réservés.

|