|

Huit

officiers et 429 chefs de brigade et gendarmes tel est l’effectif de la

Compagnie de gendarmerie de Moselle à la veille de la seconde guerre mondiale.

Composée

de 7 sections et 66 brigades la Compagnie elle est commandée par le chef d’Escadron

Valty et dépend, depuis 1919, de la Légion d’Alsace et de Lorraine dont le siège est à Strasbourg.

Installée à Metz, d’abord à la caserne Coislin,

puis à la caserne Féraudy [1]

rempart des Allemands, la Compagnie occupe

fin 1938 un bâtiment militaire 5

rue aux Ours.

Dans

la cour de la caserne 5 rue aux Ours

à Metz Col.part. DR )

Soumises depuis la crise des Sudètes à

une activité particulièrement soutenue, notamment dans les zones frontalières

et villes de garnison, les unités de la

Compagnie de Moselle vont à partir de

l’été 1939 enchaîner bon nombre de missions d’ordre administratif et militaire

dans des conditions souvent très

éprouvantes physiquement et moralement.

Dès le 10 juillet douze brigades

spéciales de gendarmerie frontière sont mises en place.

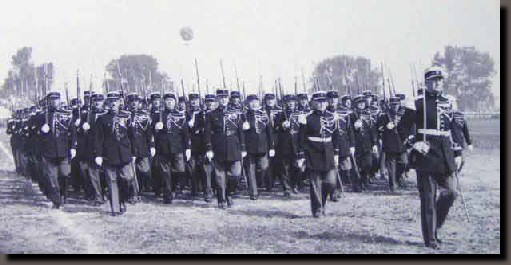

Metz:14 juillet 1939 dernier défilé de la Compagnie de Moselle

( Fonds Paul De Busson)

Le 21 Août toutes participent

aux opérations de mobilisation partielle par l'apposition d'affiches sur les

murs des édifices publics, le renvoi des permissionnaires vers leurs Corps et gèrent les

mouvements des premiers mobilisés de la

ligne Maginot ; services avec lesquels elles sont parfaitement

familiarisées depuis les alertes à

répétition de 1938

Dans

le même temps et alors que l’activité ne cesse d’augmenter la

gendarmerie départementale prélève

sur ses unités les effectifs nécessaires à la création des détachements

prévôtaux

formations d’une trentaine d’hommes, composées de motocyclistes et personnels en camionnettes,

chargées assurer la police du champ de bataille

ainsi que le contrôle des principaux nœuds de communication et dont les

premières seront sur pied dès le 27.

Le 24 Août 1939, sur ordre de l’autorité

militaire les familles logées dans les

Cités cadres de la ligne Maginot, les casernes de la Garde républicaine mobile

et unités de la Compagnie de Moselle

situées en « zone rouge » sont évacuées en vertu de la mesure

N°27 (Alerte renforcée) ; mesure dont l’application immédiate

contraint les familles à abandonner

leurs biens sur place pour

n’emporter que de maigres bagages à

main.

Ce départ précipité amorce un

gigantesque mouvement de population et d’effroyables drames humains auxquels

les unités de la Compagnie de Moselle vont

être confrontées jusqu’en juin 1940.

En effet, durant la journée du 1er

septembre, en même temps qu’elles apposent les affiches blanches annonçant la

mobilisation générale pour le samedi 2 à zéro heure, elles notifient aux maires

des localités des arrondissements de Boulay, Forbach, Sarreguemines et

Thionville l’ordre d’évacuation

immédiate de la population civile de la zone rouge vers l’intérieur de

la France.

Cette nouvelle mesure, à laquelle les

unités de la Compagnie de Moselle concourent activement aux côtés du 60ème

Bataillon Régional et du 68ème Régiment Régional, touche 210 000 personnes (femmes, enfants, malades et vieillards) de 214 communes

du département de la Moselle.

Tandis

que s’achève l’évacuation de la zone rouge et que la réquisition des véhicules

automobiles et des chevaux indispensables aux Armées bat son plein, la France et le Royaume-Uni, en réponse à l'invasion de la

Pologne par les troupes d'Adolf Hitler, déclarent la guerre au IIIe Reich.

Par crainte de la cinquième Colonne les autorités

ordonnent,,

le lendemain, le rassemblement dans des centres spéciaux de tous les Allemands

et Autrichiens de sexe masculins âgés de 17 à 50 ans. Des réfugiés Sarrois fuyant le régime

nazi, mais aussi de nombreux mosellans nés dans le département avant le

11 novembre 1918 et dont la réintégration

dans la nationalité française n’avait été pas réclamée sont internés à Rombas,

Maizières-lès-Metz, Briey, Pont-à-Mousson, ainsi qu’à Drancy.

Durant ce temps, les troupes débarquent en zone rouge où les

villages, les casernements évacués sont très rapidement mis à sac.

Mais ni les mesures

draconiennes ( ordre d’ouverture du feu sur les pillards, Conseil de guerre

etc.) mises en place par l’autorité militaires en charge de la protection des

biens, ni les missions (contrôles aux abords de la zone, surveillance des permissionnaires, envois de colis vers l’arrière, etc..)

confiées aux unités de gendarmerie ne

parviennent à enrayer le pillage.

Fin

septembre 1939, dès l’abandon du « Plan Sarre », deux commissions

militaires sont constituées en 6° Région et 20° Région militaire, sur

proposition du Préfet Bourrat , pour récupérer de la literie, des vêtements,

chaussures, machines à coudre, fourneaux et meubles dans les magasins et

maisons des évacués et les acheminer vers département d’accueil où ils font cruellement défaut.Une fois de plus et malgré leurs

nombreuses charges les unités de gendarmerie de la zone rouge participent à ces opérations jusqu’à l’offensive

allemande du 10 mai 1940 qui déclenche l’évacuation des 92 communes

jouxtant les ouvrages de la ligne Maginot ; là encore les brigades sont engagées

aux côtés des unités régionales.

Rue de la République à

Bouzonville –Militaires de la commission n° 2 conduite par le capitaine Pierre

Laundenbach – (Pierre Fresnay à l’écran )

récupérant du mobilier sous le contrôle d’un GD. (Fonds

Bourrat)

Le 12 juin le Chef d’Escadron Valty, commandant de la Compagnie de Moselle,

reçoit l’ordre d’évacuer immédiatement ses magasins et archives au Mans et de se tenir prêt à partir avec le 68°

Régiment Régional.

Le lendemain, il lui est prescrit de

regrouper à Lunéville les sections de

Forbach, Sarreguemines, Sarrebourg et Châteaux-Salins et à Metz celles de

Boulay, Thionville et Metz pour partir le 15 à Charolles, à la disposition de

la Direction des étapes de l’armée.Vers 13h30 le 14 juin 1940, pendant

qu’il fait ses adieux au préfet

Bourrat, le commandant de la Légion d’Alsace et de Lorraine parvient à lui

transmettre l’ordre de repli, avec Dijon comme point de regroupement.

Pendant que les troupes de forteresse

résistent sur la ligne Maginot, Metz, déclarée « Ville Ouverte », est

occupée le 17 par les forces nazies

et les jours suivants les départements de la Moselle, du

Bas-Rhin, et du Haut-Rhin sont annexés de fait sans qu’aucune clause

de la convention d’armistice n’y fasse allusion. Le

territoire national est partiellement occupé militairement (zone occupée, zone

rattachée, zone côtière interdite, zone réservée, zone d’occupation italienne)

et une zone dite libre subsiste au sud de la ligne de démarcation.

La

Compagnie de gendarmerie de Moselle cesse définitivement d'exister.

En novembre 1944, après 4 ans d’absence, la gendarmerie

départementale s’installe à nouveau, rue aux Ours à

Metz où le 14 janvier 1945 est créée

la 21ème Légion de Gendarmerie.

Les

premiers éléments de GD lors de leur

entrée à Moyeuvre aux côtés des troupes

US.

En 1948 la qualité d’unités combattantes est attribuée aux trente

brigades de la Compagnie de Moselle.qui durant la période du 2 septembre au 9 mai 1940 ont séjourné dans la zone

de combat du nord-est.

Sur son

emplacement , face à la porte des Allemands , a été érigée la caserne des

Pompiers de Metz

Prévôtés d’Armée, de Corps d’Armée et de

Division

Décret du 1/9/1939

Sources

Fonds documentaires de l’Association

pour la Conservation de la Mémoire de la Moselle en 1939-45 – ASCOMEMO -

Hagondange

Retour

>>>> Accueil

Pour

tous renseignements merci de m'envoyer un courriel

à

cette adresse > mailto:roland.gautier4@free.fr

|

Copyright(c) 2009

Garde Républicaine Mobile de Moselle

. Roland Gautier - Tous droits réservés.

|

|